上周三清晨的重庆解放碑,秋风吹得行道树沙沙响,我却在一家网红面包店外看见了“春熙路打卡式”的长队——二十几个年轻人举着手机排到了转角,其中一半是穿连帽衫的大学生,另一半是背着电脑的白领。他们踮着脚往店里望,嘴里念叨着“千万别卖完”——他们抢的,是一款35元一个的黑松露火腿吐司。店员举着手写牌喊“今日仅限20个”,排在队尾的小姑娘急得直搓手:“昨天没抢到,今天特意调了7点的闹钟!”

这样的场景,不是重庆独有的“奇观”。在北京合生汇,B&C面包店的58元惠灵顿牛排牛角包要排3小时;在上海,银座任志川的98元生吐司被黄牛炒到300元一条;连武汉的“不晚”面包店,开团3分钟排号就超3000。贵价面包,正在以“社交货币”的身份,悄悄“占领”年轻人的生活——有人为它排队5小时,有人花30块找黄牛代买,有人一边吐槽“35块能买顿豪华豌杂面”,一边掏出手机付款。

贵价面包的“四大套路”,精准拿捏年轻人为什么年轻人愿意为35元的面包买单?我翻了100条社交媒体评论,又采访了3家网红烘焙店的老板,总结出商家的“套路密码”:

第一是“原料的稀缺感”。法国AOP黄油、日本宇治抹茶、比利时进口酸面团——这些“舶来品”标签一贴,年轻人立刻觉得“这面包和超市里5块钱的不一样”。有个店员跟我炫耀:“我们的黄油是法国直接运过来的,你闻闻这香气,比国产的浓三倍!”

第二是“名字的高级感”。“恰巴塔”“潘纳托妮”“咕咕霍夫”“马里奥”——这些外语直译或自造的名字,听起来就比“肉松面包”“奶油蛋糕”高级。有个00后小姑娘说:“发朋友圈的时候,打‘恰巴塔’比打‘杂粮面包’有面子,朋友都会问‘这是什么?在哪买的?’”

第三是“饥饿营销的紧迫感”。“今日仅限20个”“每人限购1个”“现烤现卖卖完即止”——抢不到的遗憾感,比吃到更让人上头。武汉那家“不晚”面包店的老板说:“我们故意少做一点,就是要让顾客觉得‘错过今天就没了’,这样他们下次会更早来。”

第四是“社交的仪式感”。面包店的装修是ins风的白墙+原木桌,包装是印着法语的牛皮纸——年轻人买面包的第一件事,不是吃,是举着面包对着光线拍三张:正面、侧面、咬一口的横截面,然后配文“终于吃到了传说中的黑松露吐司!”。有个姑娘跟我说:“35块钱买的不是面包,是朋友圈的100个点赞。”

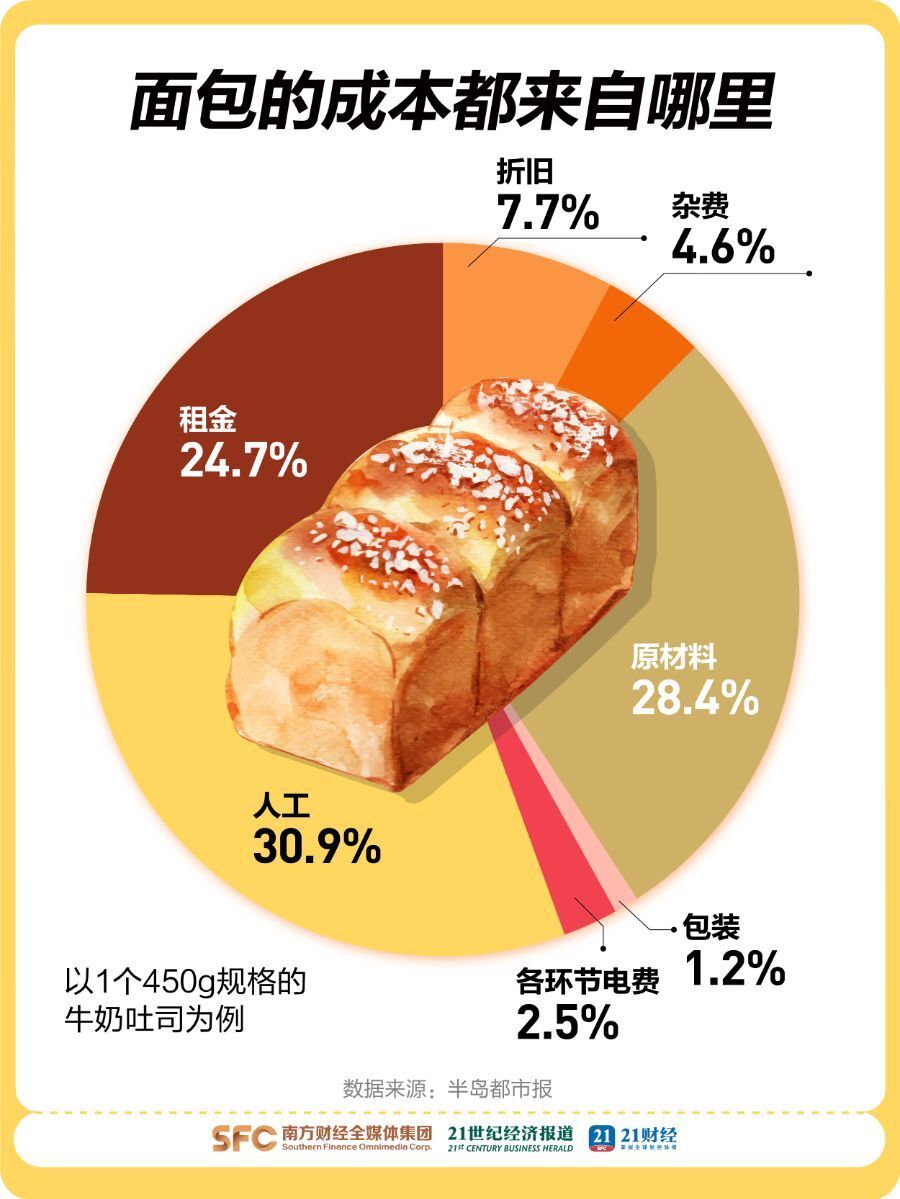

贵价烘焙的“风光”背后,是藏不住的焦虑但热闹的排队场景下,藏着烘焙行业的“生存危机”。美团数据显示,国内烘焙门店平均存活时长只有32个月,58%的店活不过2年。我采访过重庆观音桥一家网红面包店的老板,他给我算笔账:进口黄油一斤80块,一天要用5斤;门店租金一个月8万;6个师傅的工资,一个月要12万。“面包卖35元,其实没赚多少——每天没卖完的面包要扔,报损率能到30%。”他指着墙角的垃圾桶说,“昨天扔了20个吐司,光原料钱就亏了200块。”

去年,重庆解放碑附近三家网红烘焙店先后关门,老板们的说法出奇一致:“流量来了又走,年轻人新鲜感过了就不排队了,成本却压得喘不过气。”

那天在面包店外,我问排队的小姑娘:“35块的面包,值吗?”她咬了一口刚拿到的吐司,眼睛亮起来:“现烤的香气裹着黑松露的味道,比超市里的面包软多了,而且发朋友圈朋友都问链接——值!”旁边卖豆浆的阿姨凑过来插了句:“35块能买三斤鸡蛋,够我家吃一周!”

其实,值不值的答案,从来不在价格里,在需求里——年轻人要的是“仪式感”,商家要的是“流量”,而面包本身,不过是连接两者的载体。只是希望,当我们为35元的面包买单时,买的是“喜欢”,不是“被套路的冲动”——毕竟,好吃的面包可以贵,但贵得要“明明白白”。